La mémoire maquille la souffrance. Et même la travestit en un plaisant souvenir pour peu qu’elle ait été le prix d’une victoire, dans notre cas d’une victoire sur soi-même. Elle la transforme si bien qu’à l’issue de la Born to Ride où j’avais

pourtant laissé quelques plumes, c’est-à-dire roulé sous un soleil de plomb sans presque m’arrêter quatre jours durant, arrivant le sourire aux lèvres, j’ai voulu surenchérir. Et un mois n’avait pas passé que ma décision était prise : pour 2021, ce serait la French Divide.

Les événements de ce genre sont de plus en plus nombreux, aux quatre coins du monde, et quoique la discipline soit encore jeune, certains jouissent d’une réputation déjà bien assise. C’est le cas de la « French », comme les organisateurs la surnomment. Des Flandres aux Pays basque, ce sont 2 240 kilomètres de routes et de chemins (respectivement 18 et 82 %), agrémentés de 35 000 mètres de dénivelé positif. L’épreuve s’adresse aux « vététistes », compte tenu du revêtement versatile d’une grosse partie du parcours, qu’une randonneuse ou un gravel digèrent plus difficilement, faute de suspensions.

*

Mais avant de poursuivre, digressons un brin, pour l’anecdote. En bon radin, j’avais tout misé sur la paire de gants du welcome pack, Specialized et tout… Seulement, c’étaient les gants ou les chaussettes, et les gens arrivés avant moi avaient vraisemblablement préféré les gants : ne me restait que les chaussettes. Ça tombait mal, j’en avais déjà une paire et je pédalais pieds nus dans mes sandales… Poids mort… Or, sachant que l’asphalte viendrait à manquer par endroits, qu’on n’y roulerait pas franchement comme sur un billard tout le long, les gants étaient non négociables. Samedi, à J-1, je passe donc la frontière belge pour m’en procurer. Premier magasin : chou blanc. Le patron remarque à ma casquette que je suis au départ de la FD et m’aiguille vers un de ses collègues, dix kilomètres plus loin. J’y vais, la pluie fine

et froide se met à tomber. Le Nord dans toute son humide splendeur… Arrivé là-bas, un gros Flamand me fourgue une paire de mitaines, matelassées sous les paumes. De là à dire qu’elles me vont comme un gant, il n’y a qu’un pas, que je saute, marché conclu. Je remets le cap sur Bray-Dunes et m’apprête à repasser la frontière. La barrière du passage à niveau est baissée. Coup d’œil à gauche, à droite, le train est encore loin : ça passe… Je passe ! La caravane aboie, et même hurle ! Jamais je ne m’étais fait aligner par un cheminot comme cette fois : il ne lâche pas le klaxon ce con… Mieux encore, filant sans demander mon reste sur une petite route parallèle aux rails, le train me rattrape aussitôt. Se produit alors cette scène grandiose. Nouveau coup de klaxon pour attirer mon attention. Le bras du conducteur sort par le hublot de la locomotive et m’adresse un doigt d’honneur magistral. Je libère d’instinct la phalange et un ongle noir, sorti de la mitaine, lui rend la politesse. La pluie redouble. Eh merde ! Je m’infiltre dans un cottage, terré dans une remise en attendant que ça passe, décidément, que le rideau se lève…

Puis ce sont les cent pas sur la digue à mâchonner un sandwich qui me reste en travers de la gorge, à me répéter les paroles de Brel, inlassablement : avec la mer du Nord, comme dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues… Brrrr…

*

S’inscrire, c’est signer pour une aventure qu’on sait hors- norme, à tout le moins difficile, mais qui tant qu’elle reste abstraite n’est qu’une perspective parmi d’autres, qu’il nous arrive même d’oublier, une croix dans le lointain qu’il faudra

se coltiner à un moment – plus tard. Et puis le compte-à- rebours s’enclenche, les mois deviennent des semaines, les semaines des jours ; la veille, il ne reste que quelques heures. Imaginez-vous au pied du mur, sachant qu’il va falloir batailler sur la selle sans relâche douze, quinze jours d’affilée, à naviguer de nuit, à ne s’arrêter qu’en cas de nécessité… Forcément, il est agité ce dernier sommeil, malaise, le doute s’immisce… En boucle on spécule sur ce qui va bien pouvoir arriver, en vain…

J’avais une double crainte avant de mettre le premier coup de pédale : la casse du vélo, la casse du bonhomme. La distance pousse à l’humilité, mille aléas sont possibles, presque autant d’écueils. Mais l’humilité n’est pas un bon carburant, tandis que l’orgueil…

Le pépin mécanique m’aurait bien emmerdé je dois dire : je suis piètre mécano et les boutiques spécialisées ne courent pas «la trace» – comprendre l’itinéraire – à dominante rurale.

Grâce au montage installé l’avant-veille par mon mentor de frère Louis – saint Louis si tu me lis – je n’ai jamais crevé. Le miracle des pneus tubeless – pas de chambre à air ! – et de ce liquide préventif conçu pour colmater les petits trous… ces satanés petits trous… Je déteste crever, c’est ma hantise. C’est que dans certains endroits, à de certaines heures, une bête crevaison suffit à m’achever : la traîtresse aiguille porte le coup de grâce… « Non, pas ça, par pitié ! Pas maintenant ! »

Tout ce qu’il me restait à faire : entretenir ma monture pour qu’elle aille loin, toujours plus loin. La boue m’a obligé à souvent récurer la transmission : pédalier, chaîne, cassette, dérailleurs. J’avais pris une petite brosse mignonne à poils

drus – salutaire. Plus un spray contradictoire : dégraissant- lubrifiant, dont j’aspergeais la ferraille une ou deux fois par jour. Histoire que ça couine pas. La guidoline s’est fait la malle, comme un ruban frisé au ciseau flottant autour du cintre. Je n’ai pas cherché à lutter, me suis replié sur les cocottes, à l’aise, ou mieux dans les prolongateurs dès que le terrain le permettait. Un pas de vis retenant une cage sur la fourche s’est cassé à force de vibrations : deux serre flex et on n’en parla plus. Dès que les freins faiblissaient je remettais un coup de clé allen pour compenser le grignotage de la garniture.

Rien de plus. La casse insurmontable, tant redoutée, n’a pas eu lieu. Ma randonneuse a avalé tous les kilomètres que je lui ai donnés à manger, malgré les heurts, les chutes, la boue, la flotte, et l’usure qu’à elle seule une telle distance occasionne. J’ai fait tous mes voyages avec ce Kona Sutra : plus de 30 000 km dans les jantes… Une bonne bête de somme, tout sauf bling-bling mais increvable.

*

Ma panoplie de touriste allemand a fait jaser : randonneuse, chemise, sandales… Je confesse, le contrepoint grise

l’anticonformiste de comptoir que je suis.

*

Côté bonhomme, surprise – miracle ? – il a tenu.

Il y a la difficulté purement physique : rouler deux cents kilomètres par jour sur un terrain aléatoire, un coup roulant, un coup cassant, boueux, escarpé; dévaler des pierriers casse-gueule, champs de mines où il est conseillé de maîtriser sa vitesse et bien placer sa roue pour ne pas taper la jante ou

mordre la poussière ; slalomer le long de « single tracks », étroits sentiers tortueux, s’enroulant autour des arbres chevauchant des rochers zigzaguant pour le plaisir… Bref rouler deux cents bornes dans ces conditions ne va pas tout seul, à 15 km/h en moyenne, il faut pédaler, pédaler, pédaler tant et plus – en évitant de se faire mal.

Équilibre à la longue fragile que l’on peut résumer à l’aide d’un paradoxe : y aller à fond, sans forcer.

Il y a surtout cette difficulté mentale, psychologique. Comment ne pas être abattu, démoralisé de temps à autre, par l’effort qui reste à fournir ? Même quand on a fait plus de la moitié, ou que les principales difficultés sont derrière soi, il faut décomposer le parcours pour trouver des sources de motivation, se focaliser sur des sous-objectifs, comprendre : des récompenses – parmi lesquelles pour ma part, odieux personnage, je range la cigarette et le demi. À eux seuls, ils pourraient me conduire au bout du monde.

*

J’ai donc pleuré, quatre… cinq fois… par moments sans pouvoir m’arrêter pendant plus d’une demi-heure… À force de dormir quatre heures trente par nuit, les nerfs se crispent, les ressorts émotionnels se détraquent, nous jouent des tours, on se redécouvre madeleine, plus fragile qu’on ne croyait, et pourtant monomaniaque : avancer, il n’y a que cela qui compte. Il m’est arrivé de pédaler en me répétant avec plus de zèle que le pèlerin russe : « J’en peux plus. J’en peux plus. J’en peux plus. J’en peux plus… » Peu importe, tant qu’on roule ! Ceci s’est produit dans le Morvan, sous un orage enragé crachant sa grêle à la cadence d’une mitraillette – poc poc poc poc poc sur le casque… Les lunettes pleines de buée,

la veste comme une étuve, les mains glacées, les pentes raides se succédant dans les deux sens, ascendant, descendant… la boue ou la caillasse, les obstacles, racines, branches… Et l’erreur d’itinéraire qui force à rebrousser chemin…

Qu’à cela ne tienne, si le compteur tourne.

Le mental est cyclique. Il passe du doux à l’amer, voire à l’acide. Un coup il fonctionne à la carotte, un coup à la cravache… En fonction de son état, de son humeur, on ne se parle pas sur le même ton, le registre diffère. Une fois ce sera : « Allez, avance espèce d’infirme, tu fais du sur-place depuis deux heures ! C’est pas en te traînant comme ça que tu vas te coucher tôt ce soir… Non mais vraiment tu t’es vu ? Lamentable… » ; la fois suivante : « Encore cinq kilomètres et tu dévalises une boulangerie, pense au Coca frais que tu vas t’administrer, lâche rien, tu es bien, tu n’as pas mal, tu n’as jamais été aussi bien, allez, dans vingt minutes c’est ma tournée ! »

*

Côté bombance, je suis chaque fois étonné de voir à quel point ce sport nous change en ogres. Ma politique en la matière n’avait rien de dogmatique. Droit à tout, du plus gras au plus sucré, à volonté. Dans les faits, la boulangerie est la règle ; le vrai restaurant, l’exception. Le restaurant entrée- plat-dessert, c’est la récompense pour se remettre d’une journée éreintante ou un moyen d’attaquer la nuit du bon pied. Prenez par exemple cette auberge, sise en Auvergne et dont un coup de fil mélodramatique m’aura ouvert les portes, en dépit de l’affichage complet… Seule enseigne que je

croiserais de la soirée, je le sais. Je fais le crochet qui s’impose et cinq cents mètres plus loin m’installe comme un pacha en terrasse, entretenu personnellement par le patron qui s’intéresse à ma petite personne et savourera plus tard les compliments que je lui sers en retour, sur son accueil, sa truffade, le vin du pays… Je mange comme quatre, souris à la cantonade, pianote un brin et puis repars.

Pour le reste, nous disions boulangerie. Matin, midi et soir : viennoiseries, sandwichs chauds, froids, cookies, pâtisseries, soda, soda, soda… Comme un avant-goût du paradis. Chaque fois c’est le braquage, on bourre les sacoches et bouffe et rebouffe dix fois par jour pour actionner la machine…

*

Un mot sur la chaleur. Elle n’est pas un fléau en soi. Comme on se déplace à vélo, l’air statique semble être en mouvement et agit comme un ventilateur. Mais combinée à d’autres difficultés, telles que le dénivelé ou la rugosité du terrain, elle peut rendre fou. Confer cette journée où je me traine sous un cruel cagnard en me liquéfiant à grosses gouttes. L’itinéraire n’est pas sorcier, il suffit de suivre les balises de la grande traversée du Massif central, la GTMC. Manque de bol, mon mental s’est fait la malle. Ma lenteur me semble impardonnable. J’essaye d’y mettre du rythme, rien ne vient. Je pilote nerveusement, la langue pendante, une gueule de trois kilomètres ; je peste « P… de B… de M… !!! » me flagelle en pensée, sans pitié… Et je tombe une première fois dans un virage en dévers, m’étalant sur une route couverte de gravillons. M’en tire moyennant quelques éraflures sur la cuisse, de ces plaies bleues, couleur bitume, suspectes. Trousse à pharmacie ? Si seulement… Je remonte en selle. Persévère. Rôtis toujours. Ça y est, la coupe est

pleine, je craque, je chouine, je me morfonds, j’y vois plus rien à travers ces larmes qui me brûlent les yeux. Le décor qui aurait dû m’enchanter, certes colossal, me renvoie à ma solitude. Vers la Bourboule, j’appelle mon frère Cyrille. Je n’articule que peu de mots, tous quasi monosyllabiques. Il comprend que ça va mal, prend son rôle de coach à cœur, me conseille de me reposer, de prendre une chambre d’hôtel et de me faire plaisir jusqu’au lendemain. Je ne refuse pas, je n’accepte pas. Je n’ai pas la force de décider à ce moment-là. Il faut comprendre qu’il est quelquefois plus fatiguant de s’arrêter que de poursuivre. S’arrêter impose de se justifier auprès de sa conscience. Et pour peu qu’on soit fâché avec soi-même, les reproches peuvent être acerbes, et l’amertume qui en découle saper le plaisir du repos… Alors quoi faire ? Je gobe une gaufre noyée sous une épaisse couche de chantilly qui ne me procure aucun plaisir. Les touristes agglutinés autour du lac, rouges, vils, bedonnants dans leur moule-bite, me dégoûtent. Je les maudis avant de repartir, lentement. La fatigue s’est muée en une sorte de colère, je deviens misanthrope. Sans transition, je déteste la terre entière ! Tous les randonneurs me sont insupportables, leur rendre ces « bonjours » de circonstance m’exaspère, je grince des dents chaque fois qu’il s’en profile un. Et voilà que Dieu me rappelle à l’ordre en m’envoyant derechef au tapis, dans une forêt, pente drue… Je sanglote face contre terre, presque vaincu… Une demi-minute plus tard j’y retourne, la mort dans l’âme.

Le soir, après avoir grimpé le seul col « routier » de la course, voyant sur la carte qu’aucun village n’est annoncé avant longtemps, je m’invite à la terrasse d’un refuge fermé. Mes bidons sont vides, je rafle des vases remplis d’eau sur les tables, retire les fleurs, transfère l’eau dans mes gourdes, remets tout à sa place, ni vu ni connu. Et comme la nuit est

belle et la chaleur retombée, la sérénité succède à la colère. Je m’endors à minuit, tout sourire, bercé par les anges.

Le lendemain à six heures, j’ouvre les yeux tandis que le jour se lève sur les montagnes. Des taches orange s’étalent sur les crètes, le ciel est d’un bleu turquoise anormal, pour moi du moins qui ne me lève jamais de bonne heure. L’air est pur, vivifiant, je le respire à pleins poumons, comme un second souffle. Tout s’éclaircit, les déboires de la veille ont disparu, le corps s’ébroue sans douleur. La route serpente au gré de lacets que je dévale dans un état d’intense exaltation physique et morale. J’en souris d’aise. Le troisième check point clignote dans mon esprit…

*

Je n’ai encore évoqué ni le « tracker » ni le phénomène des «dots watchers», ni d’ailleurs le conflit qui existe entre

« brevet » et « course » dans le cas de la French Divide. Venons-y et commençons par dire que tous les coureurs sont munis d’un boîtier, ou tracker, qui partage leur position GPS en temps réel. Chaque participant a ainsi une balise à son nom qui se déplace le long de la trace, sur un fond de carte « satellite » dont on peut faire varier l’échelle au point de surprendre, par exemple, Bidule en train de marquer la pause dans le cimetière d’une bourgade inconnue.

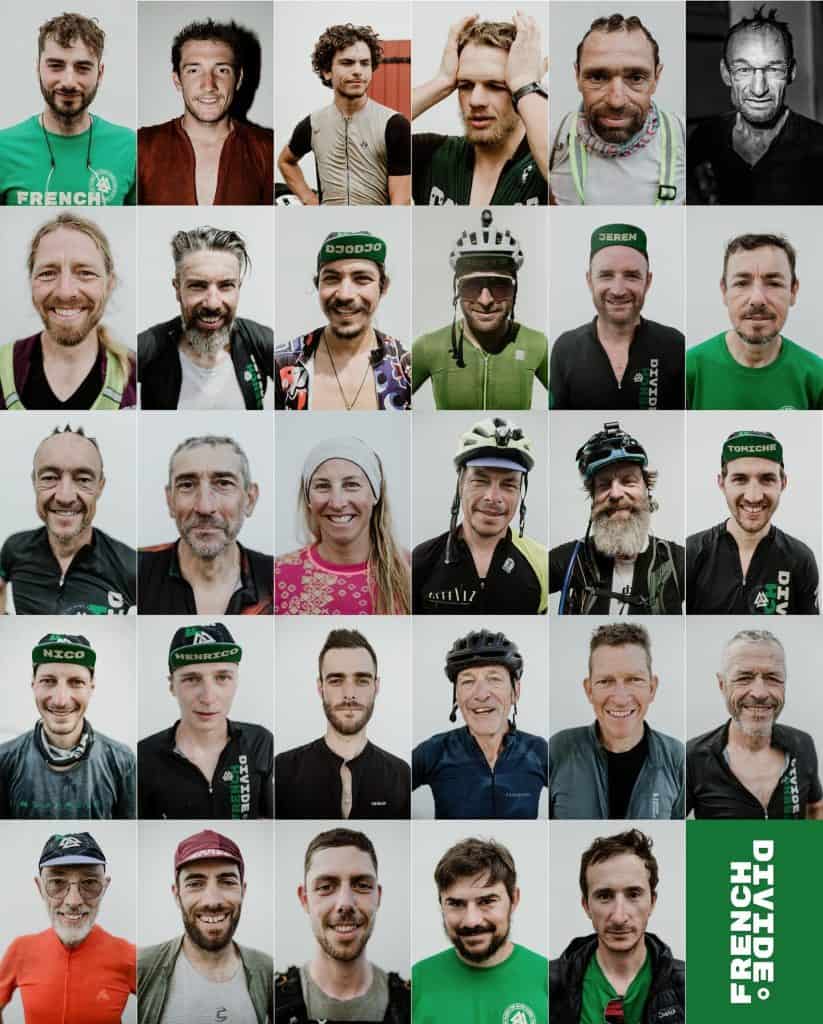

En 2021, ce sont plus de deux mille personnes qui ont suivi l’événement derrière leur écran. Les fameux «dots watchers ». Derrière chaque coureur, une trentaine d’yeux braqués. Famille, amis, âmes sœurs… Plus quelques supporters anonymes, passionnés par ce nuage de points qui déferle sur la France. Cela fait des gens à ne pas décevoir, qui communient à l’effort en pensée et qui finissent par adopter, par procuration, une attitude résolument compétitive.

Certains voient d’un mauvais œil les « concurrents ». A force, on se met soi-même à consulter le tracker, de plus en plus souvent, à regarder où se trouvent les personnes croisées plus tôt dont on a retenu les noms, par curiosité, mais aussi à surveiller ses arrières et à identifier les balises qu’il nous sera loisible de « bouffer » moyennant un sursaut d’effort.

On touche ici à une contradiction assumée de la French Divide. Ceci n’est pas une course. Sauf que ça en a tout l’air. En principe, c’est un brevet : le but n’est pas d’arriver avant les autres mais de finir l’épreuve. En moyenne seul un tiers des participants y parvient et aucun classement officiel n’est publié. Dans les faits, bon nombre de coureurs voient les choses autrement. Leur balise évoluant au sein d’un peloton, ils se rendent vite compte que certains participants sont derrière eux, quand d’autres sont devants. Ils s’aperçoivent ensuite qu’il est plus agréable de doubler que d’être dépassé. Enfin, la fatigue altérant quelque peu leur jugement, ils s’imaginent au tour de France et rêvent d’arriver en tête, sous le feu des projecteurs, ou à défaut de finir dans le top je-ne- sais-quoi. Du moins c’est ce qui m’est arrivé. Alors que je ne pédalais que contre moi-même durant toute la première partie de l’épreuve, j’ai fini par pédaler aussi contre les autres, discrètement mais surement.

Confer le Lot, dernier tronçon avant le troisième « CP », de Labastide-Murat à Puycelsi. Pochat que je renomme pour l’occasion « l’affreux Pochat » – au demeurant très chic type rencontré à Bray-Dunes – et son pote sont sur le point de me rattraper. L’écart entre nous qui était d’une soixantaine de kilomètres la veille s’est réduit à un peu moins de dix. Le lendemain nous serons au touche à touche. Je ne les distancerai qu’à la faveur d’une nuit blanche. Attitude vile peut-être mais que voulez-vous, ils auront mis mes nerfs à rude épreuve pendant trois jours, à me coller au cul avec une

telle application. Eh oui, la fatigue finit par révéler des pans sombres de notre personnalité, c’est comme ça.

*

Avancer douze, quinze heures par jour. Chronométrer et optimiser chaque pause : faire des courses, bichonner le vélo, s’alimenter, se purger, se tartiner de 50, remplir les bidons encore et encore, boire un double-expresso, fumer une bonne cigarette, enfiler sa veste de pluie, l’ouvrir aux aisselles parce qu’il fait chaud, la retirer parce qu’il fait vraiment trop chaud… Pédaler… Dormir… Disons-le tout de suite, on manque de temps pour soi. Je n’ai pas lu une page du livre que j’avais emporté ni dégainé le magnéto chaque soir, contrairement à ce que j’avais espéré. La plupart des discussions avec les autochtones croisés çà et là ont été écourtées, comme si j’avais un train à prendre…

C’est la frustration de ces « ultra », la toile de fond vaut son pesant d’or, comme un joli dégradé à travers la France entière – 18 départements se succèdent – mais toujours on ne fait que passer, filer à travers un décor que la fatigue affadit. Toutes ces terrasses sur le bord de la route : autant de tentations auxquelles « il ne faut pas succomber ». L’histoire de Milou dans Tintin, tiraillé entre l’ange et le démon, le premier qui l’enjoint à l’effort, au courage, à l’abnégation, l’autre au plaisir facile, à la paresse, au laisser-aller. Bâillonner le démon, voilà le crève-cœur…

*

Et puis on se rend compte qu’on avance, que le Morvan et le Massif central – deux passages dont on fait grand cas chez les

initiés eu égard au dénivelé et à la relative difficulté technique du parcours – sont vaincus, que le troisième point de contrôle est validé, qu’il ne reste que 500 kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée…

« Sprint » final en deux temps. Je roule deux cents kilomètres avant de m’effondrer à minuit, incapable de repartir alors que j’imaginais braver une bonne partie de la nuit. Je dors sous le porche de la mairie d’un village anonyme.

Réveil à 4 h 30 le lendemain, je termine le 17e tronçon et enchaîne les 18, 19 et 20. Petite forme le matin, en transe l’après-midi. Foutu roncier vers 20 h, à se demander où est le chemin, à hésiter devant la haie hostile… À 23 h, il ne me reste que 76 km jusqu’à l’arrivée… C’est tout vu, ce sera le tarif nuit blanche… Pour conclure sur une « étape assassine », comme on les aime – rétrospectivement.

Malgré la dette de sommeil, l’excitation de passer la ligne avant l’aube ma fournit le regain d’énergie nécessaire pour arriver à 6 h 34 jeudi 19 août – 10 jours, 23 heures et 49 minutes après le départ pris sur la digue de Bray-Dunes.

Mission accomplie.

Pas un rat dans les rues, le jour tarde à se lever… Je téléphone à mes meilleurs supporters en avalant ce qui reste au fond de mes sacoches. Puis l’organisateur surgit, et quelques bonnes têtes rencontrées au gré du chemin. À ce moment précis, tout le monde a une bonne tête, la vie est rose, absolument merveilleuse…

Premier demi à 8 h 30, deuxième à 9 h, et cette douce léthargie qui me conduit jusqu’à la nuit suivante, moyennant

une sieste, à disserter de choses légères avec le staff et les autres coureurs.

Un bon hôtel-bar-restaurant sert de point de chute. Chacun sa note. Vous pensez si j’ai lâché les chevaux : bâfré et bu comme douze. Jamais farniente ne fut si agréable.

*

J’ai roulé principalement seul, pour aller à mon rythme et rester maître de toutes les décisions : s’arrêter, continuer, dormir. Pas une seule nuit en dur, ni de douche «à pommeau». Belle étoile et toilettes de chat onze jours durant. Les réveils poisseux sont de sales moments à passer. Toujours cette flemme matinale à surmonter : d’abord la crasse, mais bientôt la perspective de toutes ces bornes qu’il va falloir – encore – empiler…

*

Un des charmes de ces épreuves en autonomie réside dans la possibilité de rouler de nuit. Possibilité qui vire à l’obligation si l’on s’est fixé un objectif stupide, comme finir en moins de douze jours.

Mon éclairage n’était pas optimal, pour le moins inadapté au terrain: un phare avant, alimenté par une dynamo, s’éteignant à chaque arrêt, et une frontale d’appoint qui ne révélait pas grand-chose… On en vient à se rêver nyctalope… Chat noir !

Mais non, la nuit, seul le premier plan demeure, la forêt s’emplit de bruits d’animaux suspects, aux aguets; on progresse lentement, à l’aveuglette dans la boue ou les pierriers, concédant quelques kilomètres-heure à l’obscurité…

Jour 6, quittant les abords du parc Vulcano pour contourner le Puy de Dôme, à cheval sur les volcans d’Auvergne, je pédale, je contemple, et même, j’ose : je médite. Des étoiles filantes jaillissent à la douzaine, grandes stries blanches sur fond noir, le silence enveloppe tout… Puis la brume surgit, par petits paquets, tels des fantômes flottant à la surface du chemin. Je fraye parmi les âmes en peine entre les arbres de cette forêt magique… Je traverse plus tard un village endormi et m’arrête sur un banc. Définitivement seul. C’est pour cela que je suis ici.

Une autre fois, je mets le cap sur Rocamadour, que j’atteins vers une heure du matin. Du haut d’un promontoire, j’aperçois la ville jaunie par les faisceaux des projecteurs disposés à ses pieds. J’avale une canette, mange quelques bonbons, profite du silence. A quoi bon prendre une photo ? Qui ira croire que ce n’est que l’image qui fournit sa magie à l’instant ? C’est toute une conjonction de facteurs : solitude dans un lieu hautement touristique, bonne fatigue, c’est-à- dire bonne humeur, calme, sentiment d’être à sa place, de découvrir un pan du monde interdit aux profanes… Toutes ces choses ne peuvent être saisies exactement, et encore moins restituées sous forme de pixels. D’ailleurs, mon flash ne tirait pas assez loin.

Ces instants entre minuit et trois heures sont comparables à une bonne ivresse solitaire : les pensées fusent : fantaisistes, exaltées, redondantes, résignées, fallacieuses, et en fin de compte, à l’heure du bilan, sans queue ni tête. Sinon l’amnésie.

Il arrive aussi que la fatigue fasse voir des choses, qu’entre deux somnolences elle inspire des hallucinations. Hallucinations visuelles d’une intensité déconcertante. Des

gens poussent sur le bord de la route, avec des membres et un visage, animés, une camionnette blanche apparaît à son tour, puis des faces rapiécées sur la chaussée… Spectres inquiétants, fascinants tout de même. Je le confesse, je regrette qu’ils ne soient pas venus hanter ma dernière nuit. Au-delà de 3 heures – démarcation arbitraire – la lutte contre le sommeil se fait sentir : atteindre l’aube pour cueillir le deuxième souffle exige de bonnes réserves mentales et en cas de fatigue insurmontable des micro-siestes. Quand il n’est plus possible de pédaler sans perdre le nord ou anormalement se traîner, on s’allonge à même l’asphalte, quinze minutes, le temps d’un sommeil paradoxal coloré de visions, rêves fulgurants autant que décousus, qui s’estompent dans la minute suivant le réveil… L’impression de revenir de loin… Reposé? Allez savoir, on enfourche la bestiole et ça repart… Les kilomètres sont longs à tomber, on les grignote un par un, impatient d’en finir, se répétant à chaque coup de pédale qu’il n’est question plus que d’heures… de minutes… et enfin de secondes.

En posant le pied à terre, je me suis dit qu’il n’y aurait pas de prochaine fois, sans vraiment y croire.

English

English